| ホーム |

| Home |

| Spin-Orbit Tomography -- 反射光変動による地球型系外惑星の表面マッピング法 | |||||||||||

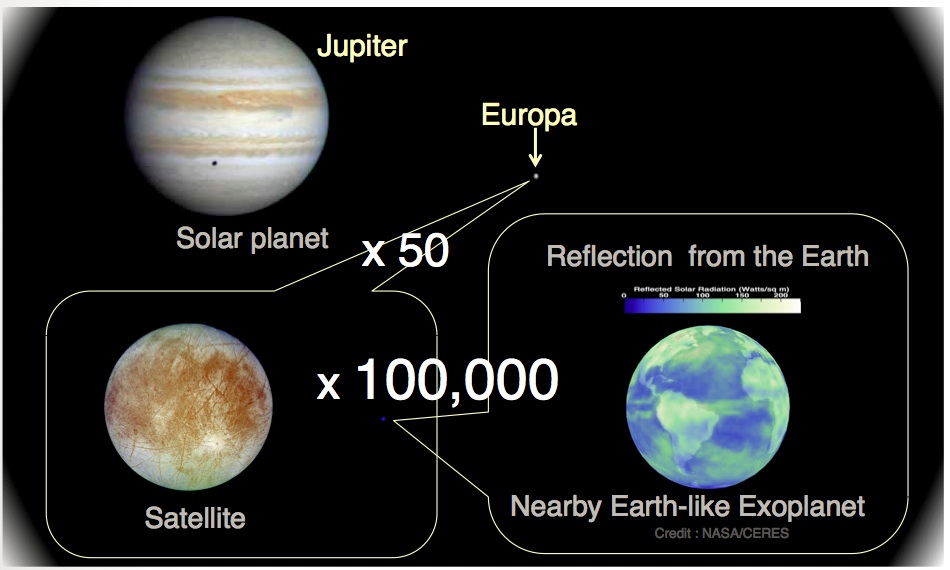

これまでに千個ちかくの系外惑星が見つかり、地球のような生命が存在できるかもしれない惑星の候補まで見つかりつつある。生命を宿しているかもしれない惑星の表面が、どのような環境なのか知ることは生命探査の第一歩として非常に重要である。例えば地球では、大陸と海の両方が存在していることが、陸の風化による栄養塩の補給などの点から生命に重要な役割を果たしている。 ところが、地球型惑星がもし見つかったとしても、あまりに遠く小さいので、その表面の様子を直接、見ることはほぼ不可能である。近くの恒星系に廻っている地球ぐらいのサイズの惑星でさえ、月の砂粒ぐらいの見かけのサイズである。例えば太陽系内の衛星・エウロパに比べても、近傍の地球程度の系外惑星の見かけは10万倍以上小さい。このように小さいものを分解して見るには、大量の宇宙望遠鏡(例えば150個 x 3m望遠鏡)を宇宙に打ち上げるというのがひとつの方法である(Labeyrie 1999)。

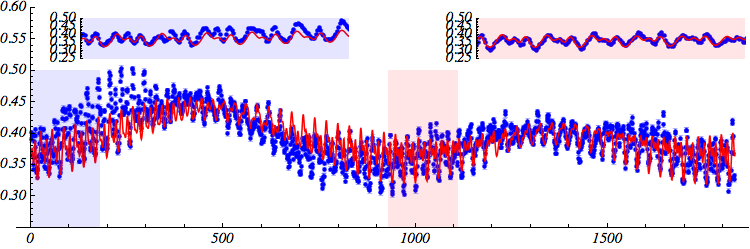

しかし惑星を空間分解できない場合でも、主星の反射光(散乱光)観測により、惑星表面の組成についての量的な情報を得ることはできる。私たちはこれを利用し、惑星の反射光時間変動から、惑星表面の二次元マップを描く方法論、Spin-Orbit Tomography (SOT)を開発している。これは反射光スペクトルが表面組成により異なることに基づいている(Ford et al. 2001, Cowan et al. 2009, Fujii et al. 2010, 2011)。惑星表面ー主星ー観測者の幾何学的配置に応じて、観測スペクトルに寄与する表面領域が変化する。つまり観測されるスペクトルは、主星の光があたり、且つ観測者から見える表面領域内にある各地点から反射されるスペクトルの(幾何学的重み付き)和となる。惑星には自転運動と公転運動が存在するため、このような領域は時々刻々変化し、場合によっては惑星の表面の大半を照らしつくす。つまり反射光の年間ライトカーブには惑星表面分布を再構成するための情報が含まれていることになる。

この反射光ライトカーブにトモグラフィーの原理を応用すると、惑星表面の陸地/海の二次元分布(太陽系外惑星の世界地図)を推定することができる。トモグラフィーの原理とは脳や体をスキャンするCTの原理とほぼ同じで、いろいろな領域からの情報の重ね合わせである観測値から、おのおのの領域の情報を逆にマッピングする手法の総称である。このような系外惑星の生命の生息環境(ハビタット)を探る方法論の開発を行い、現在提案されている観測装置での検出可能性を考えている。

References [1] Kawahara and Fujii 2010, ApJ,720,1333 (2010) [2] Kawahara and Fujii 2011, ApJ Letters 739, L62 (2011) |